图为湖北省博物馆内,游客正在参观秦简。/袁婧摄

图为湖北省博物馆内,游客正在参观秦简。/袁婧摄

追溯秦汉史,必定绕不开军事史。

从西北边陲“牧马人”到铁血王朝,有人将秦王朝的“逆袭”归结于制度创新。当他国还在奉行世卿世禄制时,秦国大刀阔斧地进行商鞅变法,建立起军功爵制。从此,个人命运与国家前途紧密捆绑。

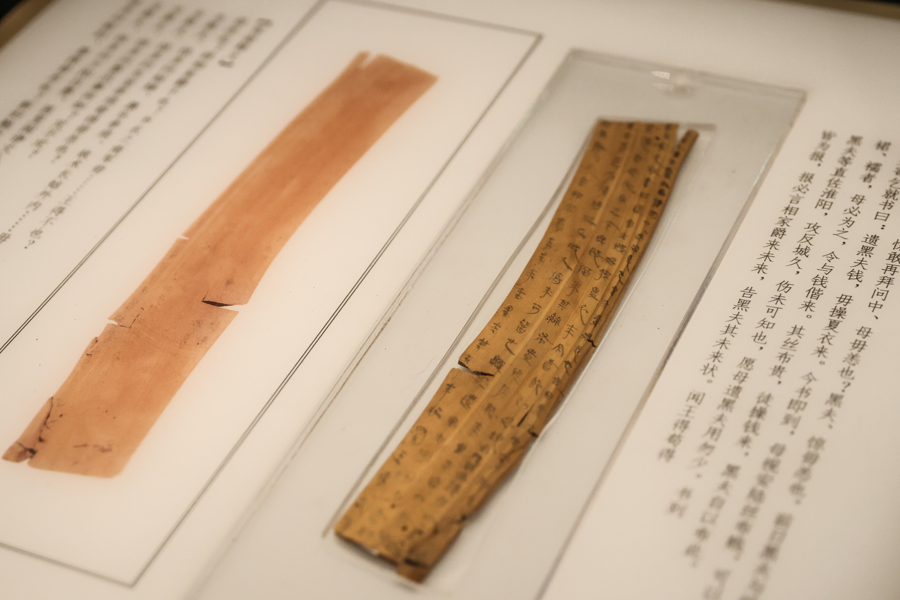

图为湖北省博物馆内展示的“中国最早家书”。/袁婧摄

图为湖北省博物馆内展示的“中国最早家书”。/袁婧摄

1975年,湖北省云梦县睡虎地出土的两块木牍,以数百字揭开秦军生活的传奇一角。

这是中国现存最早的家书,墓主名为“衷”,推测是一名秦国小吏。两块木牍写于战国晚期,寄信人是“黑夫”和“惊”。兄弟三人留一人在家照料,其余两人奔赴战场,符合“三丁两出”的秦制。

图片由AI生成,提示词为“秦军士兵在昏黄的灯光下写字”。

图片由AI生成,提示词为“秦军士兵在昏黄的灯光下写字”。

家书中诉说了前线缺衣少钱,急切恳请家中寄送钱财。“秦军的军粮、铠甲由国家供应,紧贴铠甲的外衣也由官府统一配发,但内衣需士兵自备。”云梦县博物馆讲解员李天介绍,关于秦在统一六国中如何解决士兵军需问题,现存史书并未详细记载,这两封家书可补史阙。据推测,两封家书写于公元前223年,正是秦国统一战争中的淮阳之战。

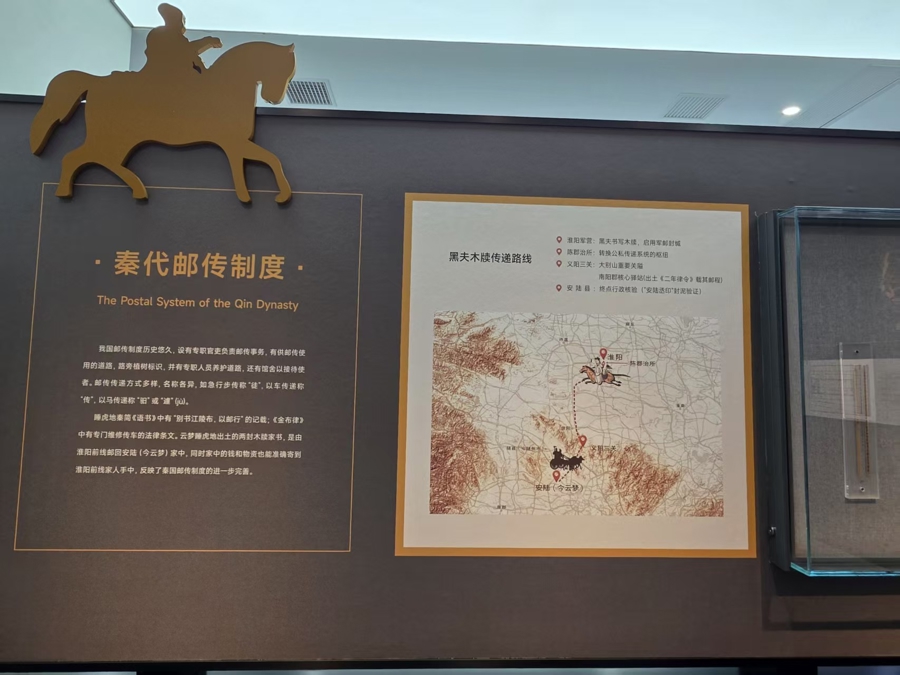

图为云梦县博物馆内展示的“黑夫木牍传递路线图”。/袁婧摄

图为云梦县博物馆内展示的“黑夫木牍传递路线图”。/袁婧摄

解开军需谜团,历史学家冒出更多疑问。战场远在数百里外,家书出土于云梦。烽火连天,家书如何穿越重重火线?云梦县博物馆内有一幅“黑夫木牍传递路线图”,揭示了当年可能采取的寄送方式——“公邮+私邮”。黑夫先启用军邮,将木牍从淮阳军营寄出,再由公转私,请人帮忙捎带回家。

图片由AI生成,提示词为“秦军士兵飞驰在土路上”。

图片由AI生成,提示词为“秦军士兵飞驰在土路上”。

“这种分段式运输方式属于推测,但确定的是当时已有封泥验证制度,避免信件在途中被打开。”在云梦县文旅局副局长周军霞看来,这一做法与千年后的邮递系统异曲同工。

两封家书成为“衷”的随葬品。学者们推测,“黑夫”和“惊”或许战死沙场。唯一慰藉的是,他们用生命换取的爵位依然有效,能让家人过上更好的生活。

在不少专家看来,研究历史并不局限于探究宏大的历史结构,也要“在历史中发现人”。

以家书为线索,武汉大学万林艺术博物馆模拟还原了千年前“黑夫”写信的场景。只见他端坐在树下,遥想远方亲人,缓缓在木牍上写下思念与牵挂。

牛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。